МОСКВА

***

ДОНСКОЙ РАЙОН

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

***

Советский разведчик, дипломат

Советник в полномочном представительстве СССР в Китае, полковник,

ГАНИН Михаил Иванович

Родился в 1903 году в г. Сулин, Области войска Донского, ныне г. Красный Сулин, Ростовской области.

Член ВКП(б). Русский. Образование – высшее.

Резидент НКВД в Чунцине (Китай) под прикрытием должности советника в полпредстве СССР в Китае.

На основании показаний отозванного и арестованного его начальника Бовкуна И.Т., арестован – 11 июля 1939 года.

Осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной организации.

Приговорён к расстрелу 28 января 1940 года. Приговор приведён в исполнение 29 января 1940 года.

Реабилитирован посмертно 25 июня 1957 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР.

Место захоронения: Донское кладбище. Могила № 1 г. Москва (в этой же могиле захоронен прах нашего земляка, репрессированного и расстрелянного в 1940 году уроженца г. Сулин – 1 заместителя Наркома ВМФ СССР – флагмана флота 2 ранга (адмирала) Смирнова-Светловского П.И) прим. З.А.)

Проживал в Москве, Богородское, военный городок, д. 1 кв. 12

***

РАЙОН ЛЕФОРТОВО

ВВЕДЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

***

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ РСФСР

ВИЦЕ--ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

КАТАЕВ СЕМЁН ИСИДОРОВИЧ

Родился 27 января (9 февраля) 1904 года в селе Илионка (ныне Стародубский район Брянской области).

Мать — Пелагея Алексеевна, донская казачка. Отец — Исидор Петрович, елионский старообрядец, мещанин.

Через пять лет после рождения Семёна родители покинули Елионку и переехали в посёлок Сулин Области Войска Донского (ныне г. Красный Сулин Ростовской области).

Затем перекочевали в станицу Великокняжескую, куда их не раз приглашали родственники из казаков, здесь с пропитанием семьи стало гораздо легче. Сеня Катаев учился в церковноприходской школе и во сне не помышлял о высшем образовании, правда, втайне надеялся окончить еще и реальное училище. После слезных уговоров отца отдать его в реальное училище Семен был отдан в четвертый класс, но проучился он там всего полгода. После этого был пристроен в мальчики к купцу. Домой он приносил из лавки ежемесячно рубля три - мало, но все же подспорье в доме, где каждая копейка была на учете. В возрасте 10 лет Семён лишился матери.

В 1918-1920 гг. Семен Катаев служил в магазине Общества потребителей, где его отец работал ночным сторожем. Семья едва сводила концы с концами. События 1917 года повернули судьбу юноши. Перелом в судьбе Катаева произошел после знакомства с комсомольцами, появившимися в станице Великокняжеской. Секретарь местной комсомольской ячейки предложил читающему все подряд Семену учиться в Ростове-на-Дону и написал рекомендацию. Семен был на седьмом небе от радости.

Шел 1920 год. Железнодорожные составы обычно катили мимо маленькой станции, что была неподалеку от станицы, лишь замедляли ход. В один из таких товарных составов, когда тот немного притормозил, и запрыгнул на ходу вместе с другими безбилетниками Семен. Ехал "зайцем" на подножке и на крыше вагона. В Ростов приехал чумазый, как кочегар. В ростовских учреждениях, куда обратился Катаев, ему предложили поехать в Москву, в ГУВУЗ - Главное управление военно-учебных заведений, где он окончательно определит свой выбор: кем быть. В ГУВУЗе Семен был направлен на двухгодичные военно-хозяйственные курсы и уже начал учиться, но в самом конце 1920 г. курсы расформировали. Юношу демобилизовали, сняли с довольствия, из общежития, правда, не выгнали, но все-таки Семен чувствовал себя повисшим между небом и землей. Ко всему прочему он еще где-то подцепил малярию, мучавшую его частыми приступами. Но Катаев не расстался с мечтами об учебе. Правда, чтобы поступить на рабфак, необходима была рекомендация предприятия или учреждения. То есть нужно было иметь работу. А найти ее в 1921 г. было очень даже непросто. Образовался замкнутый круг. Семен Катаев идет в Московский комитет комсомола. И без долгих разговоров сотрудники комитета берут Катаева к себе, в отдел учета. И бывший заведующий культпросветом станичной ячейки становится статистиком столичной организации. Корпит над картотекой день и ночь, спит здесь же на диване в кабинете. Скоро Катаева размещают в общежитии партии и комсомола. Катаев много читает, занимается самообразованием, часто посещает библиотеку. Он увлечен электротехникой, посещает 3 вечером курсы подготовки в вуз. Вскоре на основе курсов возникает рабфак. На него зачисляют и Катаева, у которого теперь есть все необходимое, включая и направление, полученное в комитете комсомола.

В 1922 г. Катаев поступает на электротехнический факультет МВТУ. Но забот по-прежнему хватает. В свои 18 лет Катаев выглядит болезненно: кожа да кости, желтое лицо. Не дает о себе забыть и туберкулез, обнаруженный по приезде в Москву. Временами его треплет лихорадка. Еще студентом Катаев придумывает усилитель всех частот, некоторые другие новшества. С первых месяцев учебы в МВТУ он организует и возглавляет электротехнический кружок, где раскрываются дарования таких будущих ученых, как В. А. Котельников

С 1954 г. - директор Института радиотехники и радиоэлектроники АН СССР.

С 1970 г. - вице-президент АН СССР. Что же касается телевидения, то им Катаев серьезно начинает увлекаться с 1926-1927 гг. Он самостоятельно штудирует соответствующую литературу. И, в конце концов, не может не присоединиться к мнению Розинга: "В отношении катодной телескопии предсказания являются несравненно более благоприятными, чем в отношении механической", - пишет Розинг в статье "Электрическое дальновидение" ("Научное слово", № 8, 1928 г.) Катаев проходит практику во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ), где ведет самостоятельные изыскания в качестве стажера.

В 1929 г. Семен Катаев получает диплом инженера-электрика по радио-специальности и поступает на работу в ВЭИ, где уже давно слывет своим человеком. Здесь он занимается исследованиями под руководством своего учителя - известного советского радиофизика Б. А. Введенского. Выдвинуться в первые ряды крупнейших изобретателей-телевизионщиков Катаеву помогают не только его личные достоинства - природная одаренность, страстная любознательность, фантастическая работоспособность. У него хорошая теоретическая подготовка, отточенные навыки конструирования и отличная школа МВТУ и ВЭИ. Ю. С. Волков, сотрудник ВЭИ, в котором работает Катаев, в 1929 г. делает патентную заявку на "Устройство для электрической телескопии в натуральных цветах" (воспроизводимых последовательно с помощью электронно-лучевой трубки и складывающихся на экране в естественную многокрасочную картину). Пока Катаев лишь присматривается к подобным идеям, отмечая из них самые многообещающие. Анализ и строгие расчеты показывают, что будущее - за электронными системами дальновидения. Но их развитию мешает очень низкая чувствительность передающих трубок. Но как многократно повысить ее? Необходимо использовать накопление зарядов. И возможности применить его скрывала в себе мозаика Кемпбелла Суинтона, правда, Суинтон остановился на полдороге. Роль этого явления оценили и осознанно ввели в свои схемы передающих устройств (правда, оптико-механических) англичанин Г. Раунд в 1926 г. и американец Ч. Дженкинс в 1928 г. Дженкинс придумал панель с множеством фотоэлементов и соединенных с ним конденсаторов (накопителей), коммутируемых механическими переключателями. Но это было громоздкое сооружение, трудновыполнимое технически, оно оказалось мертворожденным детищем.

В 1928 г. венгр К. Тиханьи создал проект передающей трубки со светоэлектрическим преобразователем в виде либо сплошного светочувствительного слоя, либо мозаики, содержащей большое количество изолированных фотоэлементов. Но из-за некоторых конструктивных несовершенств накопление зарядов не позволяло добиться резкого усиления видеосигналов. Гораздо лучше обеспечивалось оно в трубке А. П. Константинова (Ленинградский электрофизический институт). А. П. Константинов предложил ее в 1930 г. Но и у нее имелись свои изъяны, из-за которых она осталась лишь чертежом на бумаге. П. К. Горохов пишет в своей статье "К истории изобретения иконоскопа", напечатанной в журнале "Техника кино и телевидения" (№ 3, 1962 г.): "Первая передающая трубка, в которой оказалось возможным практически использовать эффект накопления зарядов, была изобретена в институте им. Ленина С. И. Катаевым". 4 Советская и американская разновидности иконоскопа (изобретенного В. К. Зворыкиным) похожи как две капли воды. Почти одновременно их появление тоже не в диковинку. Подобное случалось и раньше (из-за этого порой даже вспыхивали споры о приоритете).

Осенью 1931 г. Катаев вместе с возглавляемыми им сотрудниками ВЭИ начинает облекать свою схему в плоть из металла, слюды и стекла. В это же время он подает заявку на изобретение, заявка была зарегистрирована 24 сентября 1931 г. Авторское свидетельство СССР № 29.865 было зарегистрировано 30 апреля 1933 г. (В. К. Зворыкин заявку подал 13 ноября 1931 г. и получил патент США № 202110907 26 ноября 1935 г.)

В 1930 г. была учреждена комиссия по координации работ в области телевидения. Через несколько лет встал вопрос об открытии крупного научно-исследовательского центра, и в 1935 г. в Ленинграде будет открыт Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения. Передача первого изображения при помощи своей трубки с разверткой на несколько десятков строк происходит в том же 1931 г.

В декабре 1933 г. в Москве проходит II Всесоюзная конференция по телевидению (первая состоялась в декабре 1931 г. в Ленинграде). Наряду с обсуждением итогов и перспектив развития, наибольшее внимание уделяется электронным системам, постепенно вытесняющим механические: идеи Розинга торжествуют.

В 1932 г. Катаев руководит разработкой вакуумной приемной трубки с магнитной фокусировкой электронного луча (до этого применялись приемные трубки с газовой фокусировкой).

В 1933 г. в сборнике "Материалы и вопросы техники реконструкции электрической связи и развития электронной промышленности во 2-й пятилетке" публикуется статья Катаева, посвященная изобретенной им трубке. Иконоскоп продолжает совершенствоваться. Резко поднять его чувствительность помогает предложенный Катаевым перенос "электронного изображения" с проводящего фотокатода на диэлектрик (авторское свидетельство от 30 сентября 1933 г. с приоритетом от 20 февраля 1932 г.). Появляется супериконоскоп, созданный в 1933 г. П. В. Шмаковым и П. В. Тимофеевым (ВЭИ). Но в США новшества внедряются гораздо быстрее, чем у нас. И именно Зворыкин и его сотрудники в США создают в 1933-1935 гг. первую в мире систему вещательного телевидения, основы которой затем перенимаются другими государствами.

В 1936 г. Катаев на несколько месяцев едет в США для обмена опытом и изучения вопроса о закупках оборудования для наших заводов, выпускающих электронные приборы. Посещает лабораторию американской радиокорпорации. Неоднократно встречается со Зворыкиным. Дарит ему свою только что вышедшую книгу "Электронно-лучевые телевизионные трубки" (М., Связьиздат, 1936 г.). А в 1940 г. появляются два капитальных труда: в СССР - "Основы телевидения" под редакцией С. И. Катаева, в США - "Телевидение" В. К. Зворыкина и Дж. Мортона. Принципы замедленного (малокадрового) телевидения, разработанные С. И. Катаевым и опубликованные им в 1934 г., нашли применение в последующие десятилетия, в частности в системах дальней передачи ТВ с бортов космических кораблей и автоматических станций.

В 1944 г. Катаев с группой специалистов предлагает впервые в мире стандарт телевизионного вещания на 625 строк, принятый в дальнейшем во многих странах.

В 1949 г. он предлагает использовать для телевизионного вещания Луну в качестве пассивного ретранслятора.

В 1951году Катаев стал доктором технических наук, а в 1952г.- профессором.

После запуска 4 октября 1957 года искусственного спутника земли, Катаев разработал идею создания космической связи. Звание «Заслуженный деятель науки и техники» Катаев получил в 1968г. Все инженеры, работающие с генераторами телевизионных разверток, пользуются теорией, созданной Катаевым. Его метод замедленного ТВ позволил осуществить телепередачи из космоса. Система уплотнения видео- и звуковых сигналов, разработанная Катаевым, и по сей день составляет основу знаний в мире ТВ.

До 1987 г. С. И. Катаев работал на кафедре телевидения в Московском электротехническом институте связи. Он подготовил более десяти докторов и более 50 кандидатов технических наук.

Умер 10 июля 1991г. Похоронен на Введенском кладбище, уч. № 29 в г. Москве.

Имя Семена Исидоровича Катаева носит Кафедра телевидения Московского электротехнического института связи (ныне Московский Университет Связи и информатики)

По материалам: Румянцева Е.Ю., сайта Космический мемориал http://sm.evg-rumjantsev.ru/site.html, сайта Википедия https://clck.ru/9cJkF

Литература: v Гладков, К. Телевидение / К. Гладков. – М., 1955 – С.149 - 150. v Истомин, С. Самые знаменитые изобретатели России / С. В. Истомин. – М., 2000. – С.219 – 223. v Кравченко, Л. Тайны голубого экрана / Л. П. Кравченко. – М., 1974. – С.14. v http://www.debryansk.ru/~starlib/ v http://tv-mtuci.ru/aboutus/kataev.html v www.liveintemet.ru v http://krasnysulin1797.blogspot.ru/ С. И. Катаев

***

Лауреат Ленинской премии

Член-корреспондент Академии наук СССР

Родился 10(23) июня 1900 года в п. Сулин, ныне г. Красный Сулин Ростовской области. Сын академика-металлурга Героя Социалистического Труда Павлова Михаила Александровича.

Окончив в 1918 году Петроградское восьмиклассное училище, поступил на металлургический факультет Петроградского политехнического института, который окончил с отличием. Учился у выдающихся ученых: Е.Л. Николаи, А.Ф. Иоффе, Б.Н. Меншуткина, В.А. Кистяковского, Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, Н.С. Курнакова, А.А. Байкова, М.А. Павлова и др. Дипломный проект И.М. Павлова содержал теоретические выводы и расчеты, вошедшие в опубликованные поздние работы.

После окончания института в 1923 г. И.М. Павлов работал инженером литейного цеха завода «Красный дизель» (Петроград), а затем мастером литейного цеха, начальником прокатных цехов завода «Красный выборжец» (Ленинград). Параллельно преподавал с 1926 года в Ленинградском политехническом институте.

С 1939 года — профессор.

Деятельность И.М. Павлова в Политехническом институте продолжалась до 1942 г., где, будучи заведующим кафедрой и профессором, он вел педагогическую и научно-исследовательскую работу, а в качестве декана факультета – большую административную работу.

Во время Великой Отечественной войны до марта 1942 г. находился в осажденном Ленинграде и руководил исследовательской работой оборонного значения. В это же время он был начальником объекта ПВХО и командиром отделения рабочего батальона. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», которой всю жизнь очень гордился. После эвакуации на Урал И.М. Павлов – главный металлург и заместитель главного инженера одного из заводов Наркомцветмета в г. Верхняя Салда, где в труднейших условиях перебазирования предприятий на Восток были срочно осуществлены установка и пуск оборудования, что позволило обеспечить бесперебойное производство оборонных изделий. Одновременно И.М. Павлов был назначен председателем Экспертного совета по утверждению технологии производства оборонных изделий в прокатных цехах заводов Народного комиссариата цветной металлургии СССР.

В 1943 г. И.М. Палов приступил к преподавательской работе в Московском институте стали им. И.В. Сталина в качестве заведующего кафедрой прокатного производства, там же был деканом технологического факультета. Продолжал руководить этой кафедрой до 1970 г.

В 1946 г. избран членом- корреспондентом Академии наук СССР и с 1953 г. стал заведовать отделом обработки металлов давлением Института металлургии АН СССР.

В 1952 году, в составе комиссии АН СССР принимал участие в создании Института научной и технической информации АН СССР. Был постоянным сотрудником этого института по отделу металлургии, редактировал реферативный журнал «Металлургия» и выпуски «Сигнальной информации» (ранее «Экспрессинформации»). В разное время участвовал также в редактировании многих других периодических изданий, сборников и монографий, в том числе реферативного журнала «Проблемы современной металлургии», журналов «Металлург», «Сталь», «Известия АН СССР. Металлы».

На протяжении многих лет И.М. Павлов вел большую научно-организационную и общественную работу. Являлся членом Экспертной комиссии по металлургии ВАК, возглавлял металлургическую секцию Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники при Совете Министров СССР. Руководил секцией применения материалов в машиностроении Технико-экономического совета Государственного комитета по машиностроению при Госплане СССР, являлся членом правления НТО черной и цветной металлургии, депутатом Московского городского Совета депутатов трудящихся. Состоял в комиссии по присуждению премий молодым ученым и специалистам Всесоюзного совета научно-технических обществ.

Скончался 19 октября 1985 года в Москве, похоронен на Введенском кладбище г. Москва, участок № 5.

Награждён: Ленинской премией (1966), орденами Ленина (1953), Трудового Красного Знамени (1945, 1970, 1975), Дружбы народов(1980), медалями.

По материалам: Википедии, Известия АН СССР. Металлы", 1970, № 3; Процессы формоизменения металлов и сплавов.

***

Герой Социалистического Труда

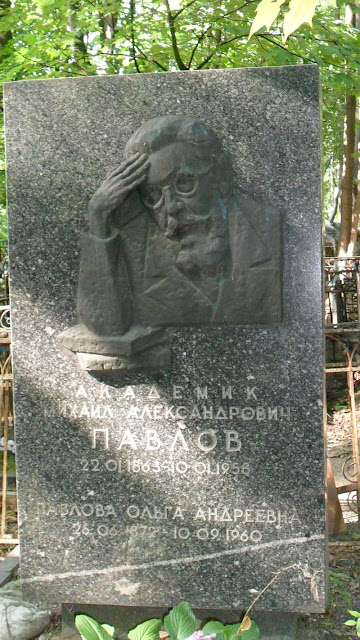

ПАВЛОВ Михаил Александрович

Родился 9 (21) января 1863 года в местечке Божий Промысел Ленкоранского уезда Бакинской губернии, ныне в черте города Ленкорань Азербайджанской республики. Из казачьей семьи.

В раннем детстве остался сиротой и воспитывался в семье деда, донского казака, служившего на персидской границе и оставшегося после службы жить в Закавказье.

Учился в двухклассном Ленкоранском городском училище, с 1874 года - в Баку. Окончил Бакинскую реальную гимназию в 1880 году, Петербургский горный институт в 1885 году.

С 1885 года работал инженером на Омутнинском, Кирсинском, Белохолуницком, Климковском металлургических заводах Вятского горного округа. Уже в первые годы инженерной деятельности осуществил реконструкцию доменных и пудлинговых печей Климковского и ряда других заводов.

В 1894 опубликовал в "Горном журнале" научный труд "Исследование плавильного процесса доменных печей" — первое в России теоретическое исследование теплового баланса доменных печей, работающих на древесном угле.

С 1896 года работал на Сулинском заводе (ныне в г. Красный Сулин Ростовской области), освоил и усовершенствовал доменную плавку на антраците.

С 1900 по 1904 годы заведующий кафедрой чугуна в Екатеринославском высшем горном училище (ныне Днепропетровский горный институт). С 1904 по 1941 годы - профессор Петербургского (Ленинградского) политехнического института; одновременно в 1921 - 1930 годах - профессор Московской горной академии, и в 1930 – 1941 годах - профессор Московского института стали.

В дореволюционной России Павлов стал одним из наиболее известных и передовых ученых-металлургов. Предложил принципиально новые технические пути решения важнейших факторов доменного процесса (температура дутья, развитие прямого восстановления окислов железа, экономия горючего при плавке на горячем дутье). Им созданы капитальные научные труды: "Атлас чертежей по доменному производству" (1902), "Определение размеров доменных печей" (1910), "Размеры мартеновских печей по эмпирическим данным" (1910), "Тепловые балансы металлургических процессов" (1911), "Расчёт доменных шихт" (1914) и другие, сотни статей в научных журналах. Инициатор основания "Журнала Русского металлургического общества" в 1910 году и его главный редактор (1910-1916, 1925-1929). С 1902 года издавал "Атлас чертежей по доменному производству", в котором в 1911 году опубликовал свой способ определения размеров доменных печей, получивший всеобщее призвание в России и за границей.

В годы Советской власти научная деятельность М.А. Павлова развернулась особенно широко. Он участвовал в проектировании всех крупнейших металлургических заводов, доменных печей и сталеплавильных агрегатов, построенных в двадцатые и тридцатые годы, посещал и подолгу работал на строительстве этих объектов. Большое внимание уделял расширению железорудных и топливных ресурсов металлургического производства (возглавлял экспериментальные работы по использованию торфа для доменной плавки), освоению выплавки чугуна из уральских титаномагнетитов и природно-легированных руд Халиловского района, руководил работами по агломерации и обогащению бедных железных руд, осуществил первые плавки на офлюсованном агломерате; многое сделал в области экспериментальных исследований по внедрению кислородного дутья в металлургию. Многочисленные экспериментальные работы по исследованию доменного процесса, проведенные под руководством Павлова, показали ошибочность мнения о нецелесообразности увеличения размеров доменных печей и оказали влияние на современное доменное строительство.

В советской печати Павлова вполне справедливо именовали «отцом советской металлургии». Автор свыше 200 научных трудов и ряда учебниковпо металлургии, в том числе фундаментального курса «Металлургия чугуна»(1924).

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на преклонный возраст, отдавал все силы для всемерного расширения металлургического производства. Наряду с многочисленными научными исследованиями, занимался практической работой в переоснащении старых и строительстве новых металлургических предприятий.

За выдающиеся заслуги в развитии отечественной металлургии и в деле подготовки научных кадров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 года Михаилу Александровичу Павлову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1927 году избран членом-корреспондентом, а в 1932 году - академиком Академии наук СССР.

Скончался 10 января 1958 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (участок 5).

Награждён 5 орденами Ленина (21.01.1943, 23.02.1944, 10.06.1945, 24.01.1953), орденом Трудового Красного Знамени (29.03.1938), медалями.

Лауреат двух Сталинских премий (1943, 1947).

В городе Красный Сулин Ростовской области именем учёного названа улица, в его честь установлена мемориальная доска.

Сын ученого - Павлов Игорь Михайлович (1900-1985) - учёный в области металлургии, член-корреспондент Академии наук СССР (1946), лауреат Ленинской премии (1966).

Дочь ученого - Павлова Нина Михайловна (1897 - 1973), русская, советская детская писательница, ученый-селекционер, доктор биологических наук.

По материалам; Бочарова А.П., сайта Герои страны

***

НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

поселение СОСЕНСКОЕ

***

МЕМОРИАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ

СПЕЦОБЪЕКТ "КОММУНАРКА"

Народный комиссар лесной промышленности Украинской ССР

КОСИОР Казимир Викентьевич

Родился в 1896 году в городе Венгрув тогдашней Седлецкой губернии (ныне Мазовецкое воеводство, Польша) в семье фабричных рабочих..

Братья - Станислав (1889-1939), Иосиф (1893-1937), Владислав (1891-1938) и Михаил, а также сестра Софья. Отец - Викентий Янович, служил в солдатах, затем крестьянствовал на своем нищенском земельном наделе. Жилось тяжело, поэтому отец продал свое хозяйство и в 1897 с семьёй переехал на Донбасс, в город Сулин, где стал работать на Сулинском заводе (Сулинском металлургическом заводе) – сначала чернорабочим у домны, затем газовщиком.

Обучался в заводской начальной школе Сулина (ныне МБОУ СОШ № 4 г. Красный Сулин).

Член ВКП(б), в 1916—1919 состоял членом Польской партии социалистов.

Окончил Промышленную академию. Работал в 1930—1934 в Берлине, затем в Копенгагене представителем СССР в советско-немецком торговом обществе. Вернулся на Родину и был назначен заместителем наркома лесной промышленности Украинской ССР, а впоследствии и наркомом.

Проживал в Киеве на улице 25-го Октября в доме 40 квартире 4.

Арестован 17 апреля 1938 года.

Осуждён 29 августа 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в шпионско-диверсионной организации польских националистов — Польской военной организации. Расстрелян в день вынесения приговора на спецобъекте НКВД «Коммунарка».

Реабилитирован посмертно Военной коллегией Верховного суда СССР в апреле 1956 года.

По материалам: Зенькович Н. Самые секретные родственники. Энциклопедия биографий.), Википедии

***

МОЖАЙСКИЙ РАЙОН

КУНЦЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

***

Герой Советского Союза

ГЛАДКОВ Василий Фёдорович

Гладков Василий Фёдорович – командир 318-й Новороссийской горнострелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта, полковник.

Родился 10 апреля 1898 года в станице Трёхостровянская 2-го Донского округа Области Войска Донского, ныне Иловлинского района Волгоградской области, в семье крестьянина. Русский. Был ремонтным рабочим в железнодорожном депо станции Морозовская, с августа 1914 - чернорабочим чугунолитейного завода "Сулин", в Донбассе, с апреля 1915 - чернорабочим завода "Аксай" (Ростов-на-Дону).

С марта 1916 года - в Русской императорской армии, унтер-офицер 6-го Донского казачьего полка. С августа 1916 по декабрь 1917 - на фронтах Первой мировой войны, начальник пулемёта. В декабре 1917 года полк возвращён на Дон. В январе 1918 года самовольно покинул полк. Жил в Москве.

С марта 1918 года служил в Красной Армии, доброволец. Участвовал в Гражданской войне. С марта 1918 - заведующий вещевым складом 1-го Московского Хамовнического кавалерийского отряда. С апреля 1918 - командир взвода и помощник командира эскадрона 1-го Московского полка в Московском военном округе и на Южном фронте. С июня 1919 года - командир взвода, помощник командира и командир сабельного эскадрона 7-го отдельного кавалерийского полка 40-й стрелковой дивизии, затем - 4-й отдельной кавалерийской бригады 16-й кавалерийской дивизии. С 1920 года - начальник пулеметной команды 7-го кавалерийского полка 20-й кавалерийской дивизии. С сентября 1920 по сентябрь 1921 года - командир взвода 5-го конного полка 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии имени М.Ф. Блинова. Почти всю Гражданскую войну прошел на Южном фронте. Участвовал в подавлении восстания левых эсеров в Москве в июне 1918 года, в боях против армий П.Н. Краснова, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, в том числе в обороне Никопольского плацдарма и в Перекопско-Чонгарской операции. Член РКП(б)/КПСС с 1920 года.

В 1922 году окончил Высшую кавалерийскую школу (Таганрог), в 1923 - повторные курсы Северо-Кавказского военного округа (Ростов-на-Дону). С сентября 1922 года - в том же полку, помощник командира эскадрона. С мая 1924 по октябрь 1927 года - командир взвода, помощник командира и командир эскадрона 12-го Саратовского кавалерийского полка Северо-Кавказского военного округа (Новочеркасск). Затем опять направлен учиться.

В 1928 году окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава РККА (Новочеркасск). С октября 1929 по май 1930 - шифровальщик штаба 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии имени М.Ф. Блинова. В 1931 году окончил курсы усовершенствования шифровально-штабных работников при 8-м отделе Штаба РККА. С апреля 1931 - начальник оперативного отделения штаба 5-й кавалерийской дивизии. С декабря 1931 - начальник 3-й части штаба 4-го кавалерийского корпуса Северо-Кавказского военного округа (Армавир). С марта 1935 года - начальник штаба 89-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии того же округа (Пятигорск).

В октябре 1937 года арестован. Находился в тюрьме под следствием органов НКВД более двух лет, виновным себя не признал. В феврале 1940 года освобождён в связи с прекращением дела.

В марте 1940 года восстановлен в РККА и назначен помощником начальника по учебно-строевой части Сталинградских курсов усовершенствования политического состава запаса, с января 1941 года - начальник учебного отдела Буйнакских военно-политических курсов усовершенствования начальствующего состава запаса. С октября 1941 года - начальник штаба формирующейся 392-й стрелковой дивизии Закавказского военного округа (Гори, Грузинская ССР). С февраля 1942 года - начальник штаба, с июля - командир 38-й запасной стрелковой бригады 46-й армии Закавказского фронта. С начала ноября 1942 года - командир 409-й стрелковой дивизии на турецкой границе.

В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года, когда дивизия была переброшена в состав 44-й армии Закавказского фронта и вступила в бой северо-западнее Моздока. Участник оборонительного и наступательного этапов битвы за Кавказ. Но уже 18 января 1943 года снят с должности командира дивизии за большие потери. Находился в распоряжении Военного совета Северо-Кавказского фронта. С февраля 1943 года - начальник штаба 176-й стрелковой дивизии 18-й армии этого фронта. Дивизия была высажена на плацдарм у Мысхако под Новороссийском ("Малая Земля") и полгода обороняла его, затем участвовала в Новороссийско-Таманской наступательной операции. 22 сентября 1943 года назначен командиром 318-й горнострелковой дивизии. Воевал на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии.

Командир 318-й горнострелковой дивизии полковник В.Ф. Гладков особо отличился в ноябре 1943 года, в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. В ночь на 1 ноября 1943 года его дивизия на катерах Черноморского флота форсировала Керченский пролив и захватила плацдарм в районе посёлка Эльтиген (ныне посёлок Героевское в черте города Керчь). При этом в ночь десанта катер, на котором был Гладков, был повреждён немецким снарядом и вынужден был вернуться в Крым. Полковник Гладков настоял, чтобы его немедленно переправили к его бойцам и днём под обстрелом на торпедном катере его удалось высадить на плацдарме. На захваченном плацдарме, не имея подготовленной обороны, в большом удалении от баз снабжения (в первые дни дивизия снабжалась по ночам катерами флота, затем немцам удалось прервать морское сообщение и далее всё необходимое сбрасывалось самолётами в крайне ограниченном количестве), при недостатке артиллерии, в условиях непрерывного артиллерийского и авиационного воздействия противника и его численного превосходства - части дивизии 36 дней героически отражали атаки противника. Было уничтожено до 1500 солдат врага, 11 танков, 11 орудий, 3 миномёта, 8 пулеметов; захвачены 1 танк, 5 орудий, 10 миномётов, 44 пулемёта. Ещё в период обороны Эльтигенского плацдарма большая группа бойцов дивизии была представлена к награждению орденами и к званию Героя Советского Союза, в том числе и сам командир.

"За захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство" Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года полковнику Василию Фёдоровичу Гладкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Бои продолжались. 4 декабря 1943 года, подтянув свежие части и усилив их штурмовыми орудиями, немецко-румынские войска предприняли решающее наступление. За три дня боёв десантники были оттеснены с занимаемых рубежей, возникла угроза гибели всей дивизии. В этих условиях в ночь с 6 на 7 декабря В.Ф. Гладков повёл дивизию на прорыв в Керчь. Внезапной атакой истощённые израненные люди при дефиците боеприпасов прорвали вражеское кольцо, преодолели свыше 20 километров, уничтожая по пути немецко-румынские части, ворвались на укреплённую противником гору Митридат и ещё двое суток героически сражались там. 10 декабря части дивизии были эвакуированы кораблями Черноморского флота. Так завершилась героическая Эльтигенская эпопея.

В дальнейшем в феврале 1944 года пополненная 318-я горнострелковая дивизия была доставлена на Керченский плацдарм. Во главе дивизии В.Ф. Гладков участвовал в Крымской операции. В августе 1944 года дивизия была переброшена из Крыма в Карпаты и передана 4-му Украинскому фронту. Там она участвовала в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской наступательных операциях.

После окончания Великой Отечественной войны генерал-майор В.Ф. Гладков продолжал службу в Советской Армии. Командовал той же дивизией в составе 38-й армии Прикарпатского военного округа. С декабря 1948 по декабрь 1951 года - начальник Московского пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. В 1952 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. С октября 1952 года - помощник командующего войсками Закавказского военного округа по вузам. С ноября 1957 года генерал-майор В.Ф. Гладков — в запасе, отставке

Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва (1955-1959).

Генерал-майор (3.06.1944). Награждён двумя орденами Ленина (17.11.1943, 21.02.1945), орденом Октябрьской Революции (24.04.1978), пятью орденами Красного Знамени (22.05.1943, 3.11.1944, 22.02.1945, ...), орденами Суворова 2-й степени (16.05.1944), Кутузова 2-й степени (25.10.1943), Богдана Хмельницкого 1-й (23.05.1945) степени, медалями, а также иностранными орденами и медалями.

Почётный гражданин городов-героев Новороссийск и Керчь, а также города Гуменне (Чехословакия). Именем названа улица в родной станице.

Жил в городе-герое Москве. Скончался 18 августа 1981 года. Похоронен в городе Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3).

По материалам: Сердюкова И., сайта "Герои страны", книг: Атакует горнострелковая. М., 1972; Десант на Эльтиген. М., 1981, фото портрета из открытых источников, автор фото надгробного памятника Воробьёв В.

***

Лауреат Государственной (Сталинской) премии

Один из создателей бронебойной стали для солдатской каски

Зав. отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС

ЯСТРЕБОВ Иван Павлович

Родился 20 января (2 февраля) 1911 года в г. Сулин, Области Войска Донского (ныне г. Красный Сулин, Ростовская область).

Отец Павел Александрович (ум. 1921) был мастером на металлургическом заводе в Выксе, затем семья переехала в Сулин, где у них с женой Агриппиной Яковлевной родился пятый сын Иван. В том же 1911 году семья вернулась в Выксу.

В 1928 году И. П. Ястребов окончил ФЗУ и начал работать слесарем в депо железнодорожного цеха Выксовского металлургического завода. В том же году по комсомольской путёвке был направлен на рабфак при Институте имени К. Либкнехта, который курировала МГА. Учился в Институте им. К. Либкнехта до сентября 1931 года.

В 1931—1936 годах был студентом УПИ имени С. М. Кирова, по окончании которого получил диплом инженера-механика.

После окончания вуза был направлен на Лысьвенский металлургический завод, где прошел путь от мастера до начальника технического отдела — заместителя главного инженера завода.

Член ВКП(б) с 1941 года.

С 1946 по 1950 годы, на партийной работе: парторг на Лысьвенском металлургическом заводе В 1950—1951 годах первый секретарь Лысьвенского горкома КПСС

С 1951 по 1953 годы, заведующий отделами в Молотовском (Пермском) обкоме партии.

С 1953 по 1954 годы, (Первый секретарь Молотовского (Пермь) горкома КПСС

С 1954 по 1983 годы в Отделе тяжелой промышленности и энергетики (до 1953 года, отдел тяжёлой промышленности) ЦК КПСС:

С 1954 по 1962 годы, заместитель заведующего, с 1962 по 1984 годы, первый заместитель заведующего, с 1984 по 1989 годы, заведующий Отделом.

С 1971 по 1981 годы, член Центральной Ревизионной Комиссии при ЦК КПСС, С 1981 по 1989 годы, кандидат в члены ЦК КПСС.

Депутат Верховного Созыва РСФСР ряда созывов от Свердловской области.

Развитие и строительство разрезов в Кузбассе, Казахстане. Якутии, Красноярского топливно-энергетического комплекса, разрезов Приморья, строительство комсомольских шахт в Донбассе - все это часть к его биографии.

Он никогда не был чиновником, хотя долгие годы и занимал ответственные посты в государстве, был по-прежнему созидателем, конкретно руководившим крупнейшими стройками энергетического комплекса. А еще он был порядочным человеком, что и в то непростое время не всегда встречалось среди руководителей такого ранга, да и ныне, увы, не всем дано. И потому авторитет имел невероятный.

Тысячи специалистов, руководителей заводов, фабрик, угольных трестов, которым дал путевку в жизнь Ястребов, благодарны и признательны ему.

Часто бывая на предприятиях, он при этом обязательно шел в цеха, встречался с шахтерами на их рабочих местах под землей. И никогда не оставлял без внимания просьбы и пожелания не только руководителей, но и простых рабочих. Каждая такая просьба бралась на контроль, доводилась им до логического завершения, даже если для этого требовалось добиться решения министра или правительственных органов.

С 1989 года на пенсии (в результате «чистки» М. С. Горбачёвым ЦК партии в апреле 1989 года).

Умер в 2002 году. Похоронен в Москве на Новокунцевском кладбище (уч. 10).

Награждён: Сталинская премия III степени (1943) — за коренное усовершенствование технологии производства СИЗ бойцов РККА (за каску СШ-40). (Премию полностью передал на создание оборонной техники.)? 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 3 орденами Трудового Красного Знамени, медалями *В. С. Черномырдин вспоминал о нём: «Строгий человек, немногословный, решительный. Его называли„ совесть ЦК“. Никогда ни перед кем не гнулся, своё мнение имел, специалист был первоклассный».

**«Он был искренне предан идеалам своего времени, служил им верно и бескорыстно до конца своей жизни», — отмечал журнал «Газовая промышленность» в статье к 100-летию И. П. Ястребова.

***

ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВАГАНЬКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

***

Советский государственный и партийный деятель

Заведующий сектором Отдела ЦК КПСС,

член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС

ДЕНИСОВ Георгий Яковлевич

Родился 22 февраля 1910 года в г. Сулин Области Войска Донского (ныне г. Красный Сулин Ростовской области)

С 1927 года – рабочий шахты Несветайантрацит г. Шахты Ростовская область.

С 1934 года – работник политотдела Манычского зерносовхоза Азово-Черноморского края.

С 1930 года - Член ВКП(б)

С 1935 года – служба в Красной Армии.

С 1938 года – Заведующий отделом, секретарь по кадрам Хабаровского обкома ВКП(б), 1 секретарь Охинского горкома ВКП(б) Сахалинской области.

С 1941 по 1945 годы в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Майор.

В 1949 году – окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б)

В 1949 – 1950 годы – референт внешне-политической комиссии ЦК ВКП(б).

В 1952 – 1958 годы – инструктор, заведующий сектором Отдела ЦК КПСС, инспектор ЦК КПСС.

С 1958 по 1966 годы – 1 Секретарь Мурманского обкома КПСС.

Делегат внеочередного XXI съезда КПСС – 27.01. – 5.02.1959 г.

Делегат XXII съезда КПСС – 17.10 – 31.10.1961 г.

В 1961 – 1971 годы – Кандидат в члены ЦК КПСС.

С 12.06.1962 по 1966 годы и с 12.06.1966 по 1970 годы – Депутат Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов.

Делегат XXIII съезда КПСС – 29.03. – 8.09.1966 г.

С 1966 по 1977 годы – член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

С 1977 года на пенсии.

Награждён: орденом Ленина, 3 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Знак Почёта, медалью За Трудовую доблесть

Умер 20.09.2005 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище г. Москва

***

РАЙОН ХАМОВНИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ

***

Заместитель председателя ВСНХ СССР

Зам. наркома тяжелой промышленности СССР

КОСИОР Иосиф Викентьевич

Родился 31 января (14 февраля) 1893 году в городе Венгрув тогдашней Седлецкой губернии (ныне Мазовецкое воеводство, Польша) в семье фабричных рабочих..

Братья - Станислав (1889-1939), Владислав (1891-1938), Казимир (1896-1938) и Михаил, а также сестра Софья. Отец - Викентий Янович, служил в солдатах, затем крестьянствовал на своем нищенском земельном наделе. Жилось тяжело, поэтому отец продал свое хозяйство и в 1897 с семьёй переехал на Донбасс, в город Сулин, где стал работать на Сулинском металлургическом заводе – сначала чернорабочим у домны, затем газовщиком

С 8 лет учился в технической школе при металлургическом заводе.

В 11 лет, закончив школу, Иосиф работал посыльным. Однако в декабре 1905, оставив из-за локаута Сулинский завод, семья Косиоров переехала в город Алчевск (впоследствии Коммунарск). Здесь в 1906 Иосиф поступил на работу в доменный цех Юрьевского завода, где уже работали его отец и старший брат Станислав.

В июле 1907 Станислав был арестован за революционную деятельность, затем забрали и его братьев – шестнадцатилетнего Владислава и четырнадцатилетнего Иосифа, но через месяц их освободили как несовершеннолетних и за отсутствием улик. Так, ещё подростком, Иосиф приобщился к революционной работе.

В 1908 в партийной организации РСДРП Донецко-Юрьевского завода в Алчевске уже состояли четыре брата – Станислав, Владислав, Казимир и Иосиф Косиоры.

В 1910, однажды ночью, полиция окружила Юрьевский завод и рабочий посёлок, произвела повальные обыски и к утру арестовала 50 человек, в том числе Иосифа Косиора и его ближайших товарищей. Около года он просидел в тюрьмах, пока шло следствие и судебное разбирательство. Косиор был приговорён к ссылке на вечное поселение в Сибирь, куда прибыл в сентябре 1911. Его поселили в глухом таёжном селе Покатьево. В ссылке он продолжал политическую работу, поддерживал связь с партийными организациями России, одновременно продолжал учиться, много читал. В то же время его не покидала мысль о побеге из ссылки, он стремился в промышленные центры, чтобы продолжать революционную работу. Когда началась первая империалистическая война, Косиор, как и многие другие ссыльные, стал изучать военное дело, что пригодилось ему в дальнейшей жизни. В 1916 ему удалось совершить побег из ссылки и поселиться в Иркутске. Там Косиор стал одним из активных организаторов подполья.

В 1917 после подавления руководимой им забастовки, Косиор был вынужден покинуть Иркутск и приехать в Москву.

В том же 1917 член Исполнительного комитета Московского Совета от Замоскворечья. С октября по ноябрь 1917 председатель Замоскворецкого военно-революционного комитета Москвы.

С ноября по декабрь 1918 военком особого отряда 8-й армии.

С декабря 1918 по 1919 командир дивизии Южного фронта.

С 17 апреля по 2 октября 1919 член Реввоенсовета 13-й армии Южного фронта, одновременно с 24 апреля по 2 октября 1919 член РВС 8-й армии Южного фронта.

С ноября 1919 по 1920 помощник командующего 8-й армией по административной части.

С 24 марта по август 1920 и с 29 октября 1920 по апрель 1922 командующий 8-й Кавказской армией труда ("Кавтрудармией") в городе Грозный. При этом с апреля по август 1920 и с 16 января 1921 по май 1922 председатель Центрального нефтяного управления (ЦНУ) Главнефтекома ВСНХ РСФСР.

С 25 августа по 23 октября 1920 член РВС 9-й армии Кавказского фронта. Руководил операциями на Кубани против десанта врангелевского генерала Улагая в районах станиц Ново-Николаевской и Ново-Нижнестеблиевской.

За мужество, проявленное в разгроме опорного пункта С. Г. Улагая, И. В. Косиор был награждён высшим военным на тот момент орденом Красного Знамени. В боях он был серьёзно ранен.

С 14 ноября 1920 по 29 января 1921 года, являлся членом Реввоеносовета Туркестанского фронта, но в Ташкент так и не выехал и должность не принимал.

С мая 1922 по 1926 - начальник треста "Грознефть".

С 9 июня 1926 по 15 октября 1927 - председатель правления треста "Югосталь", металлургического треста, объединявшего 14 заводов Донбасса. Затем начальник Юговосттопа, уполномоченный Главтопа по Северо-Кавказскому краю. Затем заместитель председателя ВСНХ СССР, курирующий нефтяную отрасль и металлургию.

Летом 1922 была сделана новая попытка назначения: в связи с расформированием Кавтрудармии назначить И. В. Косиора помощником командующего Туркестанским фронтом. Грозненцы обратились в ВСНХ с просьбой оставить Косиора в Грозном, подчеркивая его незаменимость в восстановлении Грозненского нефтяного района и отмечая, что только личными качествами И. В. Косиора можно объяснить успех в восстановлении промыслов и значительное увеличение вывоза нефти. В ВСНХ внимательно отнеслись к письму рабочих и служащих, и Иосиф Викентьевич Косиор был оставлен в Грозном на прежнем посту.

С 1930 председатель Правления треста "Востоксталь".

С 1931 по 5 января 1932 заместитель председателя ВСНХ СССР, одновременно с 1931 начальник Главного угольного управления, заместитель народного комиссара НКТП, также с 1931 по 1933 начальник Главного управления топливной промышленности ВСНХ, народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, дополнительно с 1932 по 1933 - заместитель народного комиссара тяжелой промышленности СССР.

С декабря 1933 до своей смерти - уполномоченный СНК СССР, Наркомата тяжёлой промышленности, Наркомата оборонной промышленности и Наркомата путей сообщения по Дальневосточному краю.

Награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени

Умер 3 июля 1937 в санатории "Барвиха". Урна с прахом Косиора И.В., в колумбарии Новодевичьего кладбища, г. Москва

(По материалам Википедии, а также по книге Г. А. Ерещенко "Иосиф Косиор", Грозный, 1988 г.)

Комментариев нет:

Отправить комментарий