Герой Социалистического Труда

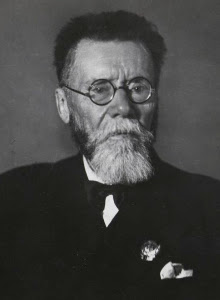

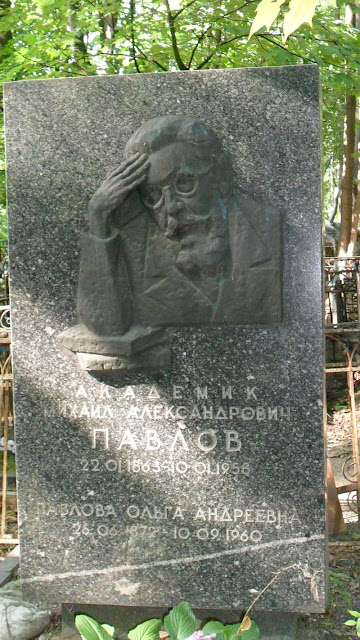

ПАВЛОВ Михаил Александрович

Родился 9 (21) января 1863 года в местечке Божий Промысел Ленкоранского уезда Бакинской губернии, ныне в черте города Ленкорань Азербайджанской республики. Из казачьей семьи.

В раннем детстве остался сиротой и воспитывался в семье деда, донского казака, служившего на персидской границе и оставшегося после службы жить в Закавказье.

Учился в двухклассном Ленкоранском городском училище, с 1874 года - в Баку. Окончил Бакинскую реальную гимназию в 1880 году, Петербургский горный институт в 1885 году.

С 1885 года работал инженером на Омутнинском, Кирсинском, Белохолуницком, Климковском металлургических заводах Вятского горного округа. Уже в первые годы инженерной деятельности осуществил реконструкцию доменных и пудлинговых печей Климковского и ряда других заводов.

В 1894 опубликовал в "Горном журнале" научный труд "Исследование плавильного процесса доменных печей" — первое в России теоретическое исследование теплового баланса доменных печей, работающих на древесном угле.

С 1896 года работал на Сулинском заводе (ныне в г. Красный Сулин Ростовской области), освоил и усовершенствовал доменную плавку на антраците.

С 1900 по 1904 годы заведующий кафедрой чугуна в Екатеринославском высшем горном училище (ныне Днепропетровский горный институт). С 1904 по 1941 годы - профессор Петербургского (Ленинградского) политехнического института; одновременно в 1921 - 1930 годах - профессор Московской горной академии, и в 1930 – 1941 годах - профессор Московского института стали.

В дореволюционной России Павлов стал одним из наиболее известных и передовых ученых-металлургов. Предложил принципиально новые технические пути решения важнейших факторов доменного процесса (температура дутья, развитие прямого восстановления окислов железа, экономия горючего при плавке на горячем дутье). Им созданы капитальные научные труды: "Атлас чертежей по доменному производству" (1902), "Определение размеров доменных печей" (1910), "Размеры мартеновских печей по эмпирическим данным" (1910), "Тепловые балансы металлургических процессов" (1911), "Расчёт доменных шихт" (1914) и другие, сотни статей в научных журналах. Инициатор основания "Журнала Русского металлургического общества" в 1910 году и его главный редактор (1910-1916, 1925-1929). С 1902 года издавал "Атлас чертежей по доменному производству", в котором в 1911 году опубликовал свой способ определения размеров доменных печей, получивший всеобщее призвание в России и за границей.

В годы Советской власти научная деятельность М.А. Павлова развернулась особенно широко. Он участвовал в проектировании всех крупнейших металлургических заводов, доменных печей и сталеплавильных агрегатов, построенных в двадцатые и тридцатые годы, посещал и подолгу работал на строительстве этих объектов. Большое внимание уделял расширению железорудных и топливных ресурсов металлургического производства (возглавлял экспериментальные работы по использованию торфа для доменной плавки), освоению выплавки чугуна из уральских титаномагнетитов и природно-легированных руд Халиловского района, руководил работами по агломерации и обогащению бедных железных руд, осуществил первые плавки на офлюсованном агломерате; многое сделал в области экспериментальных исследований по внедрению кислородного дутья в металлургию. Многочисленные экспериментальные работы по исследованию доменного процесса, проведенные под руководством Павлова, показали ошибочность мнения о нецелесообразности увеличения размеров доменных печей и оказали влияние на современное доменное строительство.

В советской печати Павлова вполне справедливо именовали «отцом советской металлургии». Автор свыше 200 научных трудов и ряда учебниковпо металлургии, в том числе фундаментального курса «Металлургия чугуна»(1924).

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на преклонный возраст, отдавал все силы для всемерного расширения металлургического производства. Наряду с многочисленными научными исследованиями, занимался практической работой в переоснащении старых и строительстве новых металлургических предприятий.

За выдающиеся заслуги в развитии отечественной металлургии и в деле подготовки научных кадров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 года Михаилу Александровичу Павлову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1927 году избран членом-корреспондентом, а в 1932 году - академиком Академии наук СССР.

Скончался 10 января 1958 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (участок 5).

Награждён 5 орденами Ленина (21.01.1943, 23.02.1944, 10.06.1945, 24.01.1953), орденом Трудового Красного Знамени (29.03.1938), медалями.

Лауреат двух Сталинских премий (1943, 1947).

В городе Красный Сулин Ростовской области именем учёного названа улица, в его честь установлена мемориальная доска.

Сын ученого - Павлов Игорь Михайлович (1900-1985) - учёный в области металлургии, член-корреспондент Академии наук СССР (1946), лауреат Ленинской премии (1966).

Дочь ученого - Павлова Нина Михайловна (1897 - 1973), русская, советская детская писательница, ученый-селекционер, доктор биологических наук.

По материалам; Бочарова А.П., сайта Герои страны